地主さん向けコラム

『名義預金』問題に注意!税務署の視点

地主にとって、資産管理や相続税対策は日常的な課題です。

しかし、相続税調査で意外に多くの地主が指摘を受けるのが「名義預金」問題です。名義預金とは、名義上は配偶者や子どもの口座であっても、実質的には被相続人の財産と見なされる預金のことを指します。

税務署はこの名義預金を非常に厳しくチェックしており、地主が「節税のつもりで贈与していたつもり」の資金が、実際には相続財産に加算されて課税される事例が後を絶ちません。特に現金資産が多い地主や、長年にわたり家族名義の口座を使って資産を分散してきた地主は要注意です。

今回は、地主が知っておくべき名義預金の判断基準、税務署の視点、そして実務での対策を3部構成で解説します。

第1部:名義預金とは何か?地主が誤解しやすいポイント

名義預金とは、口座名義と実際の所有者が異なる預金のことです。たとえば、地主が子どもの口座に毎年一定額を入金しているが、その通帳や印鑑を地主本人が管理し、子どもは自由に使えない場合、それは名義預金と判断される可能性があります。

地主が特に誤解しやすいのは、「名義を変えれば贈与になる」という思い込みです。実際には、贈与が成立するには以下の条件が必要です。

・贈与者と受贈者の間で「贈与の合意」があること

・受贈者が財産を自由に管理・使用できること

・贈与契約を証明できる記録(契約書など)があること

地主の場合、相続税対策として配偶者や子ども名義の口座を作り、そこに預金を移すことはよくあります。しかし、実態としてその口座を地主自身が管理し、家族がその存在すら知らないことも多く、税務署から見れば「名義だけ変えた被相続人の預金」にすぎません。

税務署は、金融機関からの取引履歴、通帳、印鑑の保管状況などを精査し、名義預金か否かを判断します。地主としては、相続時に不要な課税トラブルを避けるためにも、この概念を正しく理解しておく必要があります。

地主が特に誤解しやすいのは、「名義を変えれば贈与になる」という思い込みです。実際には、贈与が成立するには以下の条件が必要です。

・贈与者と受贈者の間で「贈与の合意」があること

・受贈者が財産を自由に管理・使用できること

・贈与契約を証明できる記録(契約書など)があること

地主の場合、相続税対策として配偶者や子ども名義の口座を作り、そこに預金を移すことはよくあります。しかし、実態としてその口座を地主自身が管理し、家族がその存在すら知らないことも多く、税務署から見れば「名義だけ変えた被相続人の預金」にすぎません。

税務署は、金融機関からの取引履歴、通帳、印鑑の保管状況などを精査し、名義預金か否かを判断します。地主としては、相続時に不要な課税トラブルを避けるためにも、この概念を正しく理解しておく必要があります。

第2部:税務署の視点と調査の流れ

税務署は、地主の相続税申告において名義預金の有無を重点的に確認します。特に地主は、不動産だけでなく現金預金も多く保有しているケースが多いため、税務署としても「申告漏れを見つけやすいポイント」として注目しています。

税務署が名義預金を疑う典型的なケースは以下の通りです。

1.入出金のパターンが被相続人と同一

子どもの口座なのに、入金元がほぼ全て被相続人の口座で、出金がほとんどない場合。

2.通帳や印鑑が被相続人の自宅に保管されている

実質的な管理者が被相続人であることを示す証拠となります。

3.受贈者が口座の存在を知らない、または自由に使えない

贈与の実態がないと判断されます。

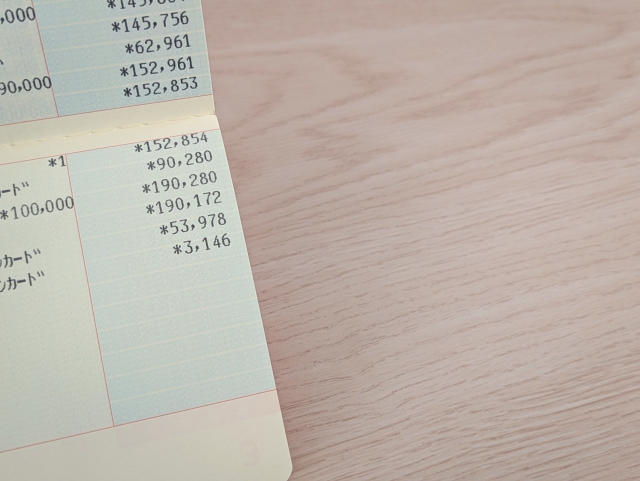

税務調査では、金融機関からの「残高証明書」や「取引明細」、さらには亡くなる直前までの資金移動履歴を詳細にチェックされます。地主の場合、複数の金融機関に口座を持ち、多額の定期預金や普通預金を分散しているため、調査の網が広がります。

一度名義預金と認定されると、その金額は全額相続財産に加算され、相続税の追徴課税が行われます。加えて、延滞税や加算税が発生するため、地主の相続人にとっては大きな負担となります。

税務署が名義預金を疑う典型的なケースは以下の通りです。

1.入出金のパターンが被相続人と同一

子どもの口座なのに、入金元がほぼ全て被相続人の口座で、出金がほとんどない場合。

2.通帳や印鑑が被相続人の自宅に保管されている

実質的な管理者が被相続人であることを示す証拠となります。

3.受贈者が口座の存在を知らない、または自由に使えない

贈与の実態がないと判断されます。

税務調査では、金融機関からの「残高証明書」や「取引明細」、さらには亡くなる直前までの資金移動履歴を詳細にチェックされます。地主の場合、複数の金融機関に口座を持ち、多額の定期預金や普通預金を分散しているため、調査の網が広がります。

一度名義預金と認定されると、その金額は全額相続財産に加算され、相続税の追徴課税が行われます。加えて、延滞税や加算税が発生するため、地主の相続人にとっては大きな負担となります。

第3部:地主が取るべき具体的な対策

名義預金問題を避けるためには、地主は以下のような対策を講じることが重要です。

1.贈与契約書の作成

毎年贈与を行う場合は、必ず贈与契約書を作成し、双方が署名捺印すること。これにより、贈与の事実を証明できます。

2.受贈者による資産管理の徹底

贈与した資金は、受贈者自身が通帳や印鑑を管理し、自由に使えるようにすること。地主が管理し続ける限り、税務署から名義預金と見なされる可能性が高まります。

3.贈与税の申告

基礎控除110万円を超える贈与は、必ず贈与税の申告を行うこと。申告履歴は税務署にとって贈与の証拠となります。

4.相続開始前の整理

相続が近づいた段階で名義預金の可能性がある口座を精査し、必要であれば贈与契約の再確認や資産の整理を行います。

5.専門家の関与

税理士や相続コンサルタントと定期的に相談し、税務署の視点を踏まえた資産管理を行うことが、地主にとって最大の防御策となります。

1.贈与契約書の作成

毎年贈与を行う場合は、必ず贈与契約書を作成し、双方が署名捺印すること。これにより、贈与の事実を証明できます。

2.受贈者による資産管理の徹底

贈与した資金は、受贈者自身が通帳や印鑑を管理し、自由に使えるようにすること。地主が管理し続ける限り、税務署から名義預金と見なされる可能性が高まります。

3.贈与税の申告

基礎控除110万円を超える贈与は、必ず贈与税の申告を行うこと。申告履歴は税務署にとって贈与の証拠となります。

4.相続開始前の整理

相続が近づいた段階で名義預金の可能性がある口座を精査し、必要であれば贈与契約の再確認や資産の整理を行います。

5.専門家の関与

税理士や相続コンサルタントと定期的に相談し、税務署の視点を踏まえた資産管理を行うことが、地主にとって最大の防御策となります。

地主にとって名義預金問題は、知らなかったでは済まされない大きなリスクです。

名義が家族であっても、実質的な管理者が地主本人であれば、税務署はそれを被相続人の財産と見なします。その結果、想定外の相続税や追徴課税が発生し、相続人に大きな負担を残すことになります。

地主がこのリスクを回避するためには、贈与の実態を明確にし、書面と運用の両面で証拠を残すことが不可欠です。また、税務署の視点を理解し、日頃から透明性の高い資産管理を心がけることが、将来の相続トラブルを未然に防ぐ最大のポイントです。

地主としては、「相続税の節税」と「税務署からの信頼」を両立させる資産管理を意識し、家族の将来に安心を残す準備を進めていくべきでしょう。

名義が家族であっても、実質的な管理者が地主本人であれば、税務署はそれを被相続人の財産と見なします。その結果、想定外の相続税や追徴課税が発生し、相続人に大きな負担を残すことになります。

地主がこのリスクを回避するためには、贈与の実態を明確にし、書面と運用の両面で証拠を残すことが不可欠です。また、税務署の視点を理解し、日頃から透明性の高い資産管理を心がけることが、将来の相続トラブルを未然に防ぐ最大のポイントです。

地主としては、「相続税の節税」と「税務署からの信頼」を両立させる資産管理を意識し、家族の将来に安心を残す準備を進めていくべきでしょう。